: 問題2.4.1

: 導体

: 導体

目次

電気の流れ易さを基準に物質を「絶縁体」(抵抗率が

m以上)、「導体」(

m以上)、「導体」(

m以下)、

そしてその中間の「半導体」に分ける

ことができる。典型的な導体である銅の電気抵抗は室温で

m以下)、

そしてその中間の「半導体」に分ける

ことができる。典型的な導体である銅の電気抵抗は室温で

mである。特に金属中には殆ど

自由に動くことのできる「伝導電子」が存在し電気を運ぶ。

抵抗率については後述。

mである。特に金属中には殆ど

自由に動くことのできる「伝導電子」が存在し電気を運ぶ。

抵抗率については後述。

導体(ここでは、金属を考える)を電場中に置くと伝導電子が

動き、片側の表面が正に、他の側が負に帯電する。このような

現象を「静電誘導」と言う。静電誘導の結果、導体内の電場は

ゼロになる。すなわち、導体表面は等電位面になる。よって、

導体のすぐ外側の電場は導体表面に垂直である。

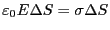

導体表面においてガウスの法則を適用することによって、

|

|

|

(2.43) |

となる。よって、表面電荷密度 と導体のすぐ外側の電場

の間の関係

と導体のすぐ外側の電場

の間の関係

|

|

|

(2.44) |

が分る。ただし、 は表面に垂直な単位ベクトルである。

は表面に垂直な単位ベクトルである。

Administrator

平成25年7月6日